Jeune cadre dans une entreprise de la tech’, Florence gagne sans doute bien sa vie, et sans doute aussi est-elle également fière d’exercer ses compétences au cœur de cette boîte prestigieuse. Progressivement pourtant, elle va ouvrir les yeux sur le revers de la médaille, et ressentir au plus profond de son être -physiquement et psychologiquement- les conséquences du management en vigueur chez Appal -le nom de la boîte en question. Derrière les sourires aux dents blanches, les encouragements à se dépasser et l’apparente liberté laissée à chaque membre du personnel, se tapissent en effet des méthodes de gestion du personnel construites sur -entre autres- des injonctions contradictoires, des discours lénifiants, une contrainte sourde au bonheur dans le travail et d’appartenance à un groupe (« nous sommes une famille ! » lui assène son patron) tendant à limiter toute vie sociale extérieure à l’entreprise. Dubitative, Florence va trouver une oreille attentive auprès d’une amie ayant vécu peu de temps auparavant un burn-out professionnel. Celle-ci va lui apprendre que les méthodes de management qu’elle subit ne sont rien d’autre qu’une resucée de celles imaginées par Reinhard Höhn, un ancien nazi ayant fondé après-guerre un institut de formation au management. Ce seront plus de 700 000 cadres des plus grandes entreprises mondiales -BMW, Aldi, VW, Colgate, Lidl…- qui fréquenteront cette école jusqu’à l’an 2000, année de sa mort.

Management et propagande dans le même bateau

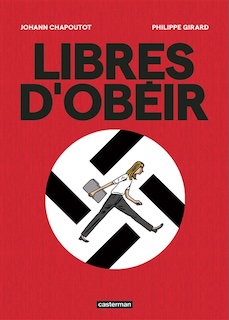

Au long des 140 pages de cette bande dessinée -adaptée de l’essai du même titre de l’historien du nazisme et de l’Allemagne Johann Chapoutot, essai qui fit grand bruit lors de sa parution en 2020- nous suivrons d’une part le parcours de Florence, sa prise de conscience de sa lente perte de goût au travail et à l’existence et, en parallèle, celui de Reinhard Höhn, de son ascension dans le parti nazi à la chute du Reich, puis de son rebond dans le domaine de la « gestion des ressources humaines », expression qui, oui, il faut bien s’en rendre compte, place l’humain à la même place que toute autre ressource matérielle, les feuilles de métal qu’il faut pour construire une voiture ou les kilos de caoutchouc nécessaires à la confection d’un pneu. Et de se rendre compte que Höhn n’a pas varié, que les méthodes qu’il avait pensées pour diminuer le rôle de l’état et de l’administration, ainsi que celles qui visaient à un meilleur rendement dans les entreprises ou les régiments du Reich, sont celles qu’il a ensuite perfectionnées et enseignées jusqu’à la fin du siècle passé, et dont certaines sont toujours d’application aujourd’hui. On en apprend beaucoup sur le nazisme (et notamment, sous ses apparences d’ordre et de rigueur, sur la désorganisation qui y régnait) et sur la gestion des humains au travail, et les cases du dessinateur québécois Philippe Girard rappellent à l’envi que management et propagande roulent de conserve sur les mêmes voies : gros plan sur des visages, des constructions ou des objets, slogans stylisés, couleurs vives, c’est avec bonheur et pour la plus grande jubilation de son lecteur que le dessinateur détourne les méthodes de ce et ceux qu’il dénonce. Passionnant et instructif de bout en bout, « Libres d’obéir » livre une belle cohérence dans la succession de faits historiques et d’anecdotes qui renforcent le regard de Florence sur son propre parcours. Le travail d’adaptation se révèle de haut niveau et, graphiquement, l’ouvrage est une belle réussite. Conseillé pour garder les yeux ouverts.